LE MOT DU COMMANDANT

J’ai beaucoup de plaisir à ouvrir ce BTI d’été, heureux et fier de prendre les fonctions de chef de CIRAM avec celles de COMAR Marseille. Il s’agit pour moi de responsabilités tout à fait nouvelles après une carrière dans les forces sous-marines puis de surface et le commandement important et passionnant de la base navale de Toulon. J’ai pu y découvrir la nouvelle organisation des réserves et en apprécier le caractère essentiel pour le fonctionnement des formations de la marine mais il me reste à découvrir la gestion, le fonctionnement et la vie d’un CIRAM important par les effectifs et plus encore par le rayonnement.

L’amiral Alain Oudot de Dainville est depuis le 15 juin, le chef d'état-major de la marine (CEMM) après quatre années passées dans le poste de major général. C’est un gage de continuité d’autant plus important que l’organisation des armées évolue, le CEMA rassemblant désormais les responsabilités organiques et opérationnelles pour l’ensemble des armées. L’amiral est tout particulièrement attaché au rayonnement de la marine, donc très sensible à votre action.

Au sommaire de ce BTI d’été, propice aux mutations et autres mouvements estivaux, vous trouverez des informations sur le vote du nouveau statut général des militaires par l’Assemblée Nationale le 15 mars 2005.

Entrant en vigueur au 1er juillet 2005, le nouveau statut concerne bien sûr les réservistes et les liens privilégiés qui unissent naturellement les militaires retraités à la communauté militaire sont rappelés dans la loi chaque fois que nécessaire.

Les dispositions relatives aux militaires de la réserve sont renvoyées à la loi qui les régit spécifiquement. Un projet de loi, modifiant la loi d’octobre 1999, base de la nouvelle réserve, d'emploi, fondée sur le volontariat et pleinement intégrée aux forces d'active, est joint au présent BTI.

Les trois fondements de la nouvelle réserve sont réaffirmés: le volontariat, l'intégration à l'armée professionnelle et le partenariat avec les employeurs.

La nouvelle organisation proposée pour la réserve militaire crée une réserve opérationnelle à deux niveaux : le premier niveau regroupe exclusivement les volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle;

le second niveau regroupe les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité (sans ESR).Les limites d’âge vont évoluer, distinctes entre la réserve opérationnelle et la réserve citoyenne, ouvrant plus largement les portes de la réserve citoyenne à tous ceux qui souhaitent participer activement au renforcement du lien entre la nation et la défense

Je félicite et je remercie les officiers et officiers mariniers qui ont encadré les préparations militaires cette année avec compétence et abnégation. Merci aussi à l’ACOMAR pour son précieux concours et à tous les réservistes qui œuvrent à l’accomplissement des missions de la marine et à l’affirmation de son rayonnement.

Je félicite et remercie tout particulièrement mon prédécesseur dont le dynamisme et le dévouement ont été comme vous le savez tout à fait exceptionnels.

Je compte sur vous pour m’assister dans mes nouvelles responsabilités et pour poursuivre résolument vos actions si précieuses sur le terrain et je vous souhaite de passer d’excellentes vacances pour revenir plein d’ardeur à la rentrée prochaine.

Capitaine de vaisseau Olivier MORILLON

Commandant le CIRAM Marseille

CIRAM MARSEILLE

28, rue des Catalans-13998 MARSEILLE-ARMEES

Commandant CV MORILLON 04.91.57.78.21

Chef d’état-major CF GUILBAUD 04.91.57.78.18

Adjoint CIRAM CV® HECQUET 04.91.57.78.16

Adjoint stages CC® CAMUS 04.91.57.78.17

Adjoints MEPER CV® IMBERT 04.91.57.78.04

Adjoint BTI CF® RABAT 04.91.57.78.65

Adjoint PMM CF® VALÈRE 04.91.57.78.73

Secrétariat général MT REVAULT 04.91.57.78.60

Secrétariat PMM MP® BOUVIER 04.91.57.78.65

MT® MAZET 04.91.57.78.65

Secrétariat MEPER MP® DOS SANTOS 04.91.57.78.65

Secrétariat CIRAM MT JUBEAU 04.91.57.78.09

SM WATTELIER 04.91.57.78.13

Chargé des escales et communication Mme MARGOT 04.91.57.78.72

Secrétariat commandant Mme VISIERO 04.91.57.78.26

Standard 04.91.57.78.00

Télécopie 04.91.57.78.29

Adresse INTERNET

ciram.marseille@wanadoo.frLes bureaux sont ouverts tous les jours ouvrables de 07h30 à 12h00 et de 13h15h à 17h00. Le secrétariat du CIRAM ne sera cependant pas accessible par téléphone les mercredi et vendredi après-midi.

N’hésitez pas à nous faire part de tout problème concernant les réserves, nous sommes là pour vous aider, contactez nous.

Le BTI, qui ne fait pas l’objet d’envoi par mail, peur être consulté directement sur le site du CIRAM, adresse :

htpp://bti-cirammarseille.chez.tiscali.fr

1. Lettre du Commandant

2. Informations officielles Pages

|

2.1 |

Nominations et mutations. |

4 et 5 |

|

2.2 |

Vote du nouveau statut général des militaires. |

5 et 6 |

3. LE COIN DU RESERVISTE : Informations du CIRAM Marseille

Avis et rappels importants

|

3.1 |

Projet de loi modifiant la loi 99.894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. |

7 à 10 |

|

3.2 |

Effectifs des réservistes du CIRAM Marseille. |

11 à 13 |

|

3.3 |

Régime d’habillement du personnel de la réserve militaire. |

13 et 14 |

|

3.4 |

Prise en compte des activités de la réserve militaire. |

15 |

|

3.5 |

Promotions dans la réserve. |

15 et 16 |

|

3.6 |

Attribution de la médaille des services militaires volontaires (MSV). |

17 |

|

3.7 |

Embarquements au Ciram Marseille. |

18 |

|

3.8 |

Questions parlementaires concernant la réserve. |

18 |

|

3.9 |

Informations diverses. |

19 |

|

3.10 |

Rapport PMM 2004/2005. |

19 et 20 |

|

3.11 |

Admission à l’honorariat. |

20 |

4. Informations marine

|

4.1 |

Informations générales : |

Le recrutement dans la marine. |

21 et 22 |

|

4.2 |

Rétrospectives. |

De quand datent les porte-avions ? Les diables de Ronarc’h. |

22 23 |

|

4.3 |

Commémorations : |

Mers El Kébir il y a 65 ans. |

24 à 26 |

|

4.4 |

Nouvelles des unités : |

Sortie à la mer du Mistral. |

26 |

|

4.5 |

La sous-marinade. |

Le Nautilus 1er sous marin nucléaire. |

26 et 27 |

|

4.6 |

L’aviation navale. |

Qu’est devenue la BAN Cuers Pierrefeu ? |

28 à 31 |

|

4.7 |

Perspectives : |

Le retour des grands dirigeables. |

32 et 33 |

|

4.8 |

Nouvelles diverses. |

33 et 34 |

|

|

4.9 |

Marines étrangères. |

Escale de l’Invincible. |

35 |

5. Informations diverses

|

5.1 |

Informations brèves. |

36 |

|

5.2 |

Vers un espace aérien européen unifié et sécurisé. |

36 à 38 |

|

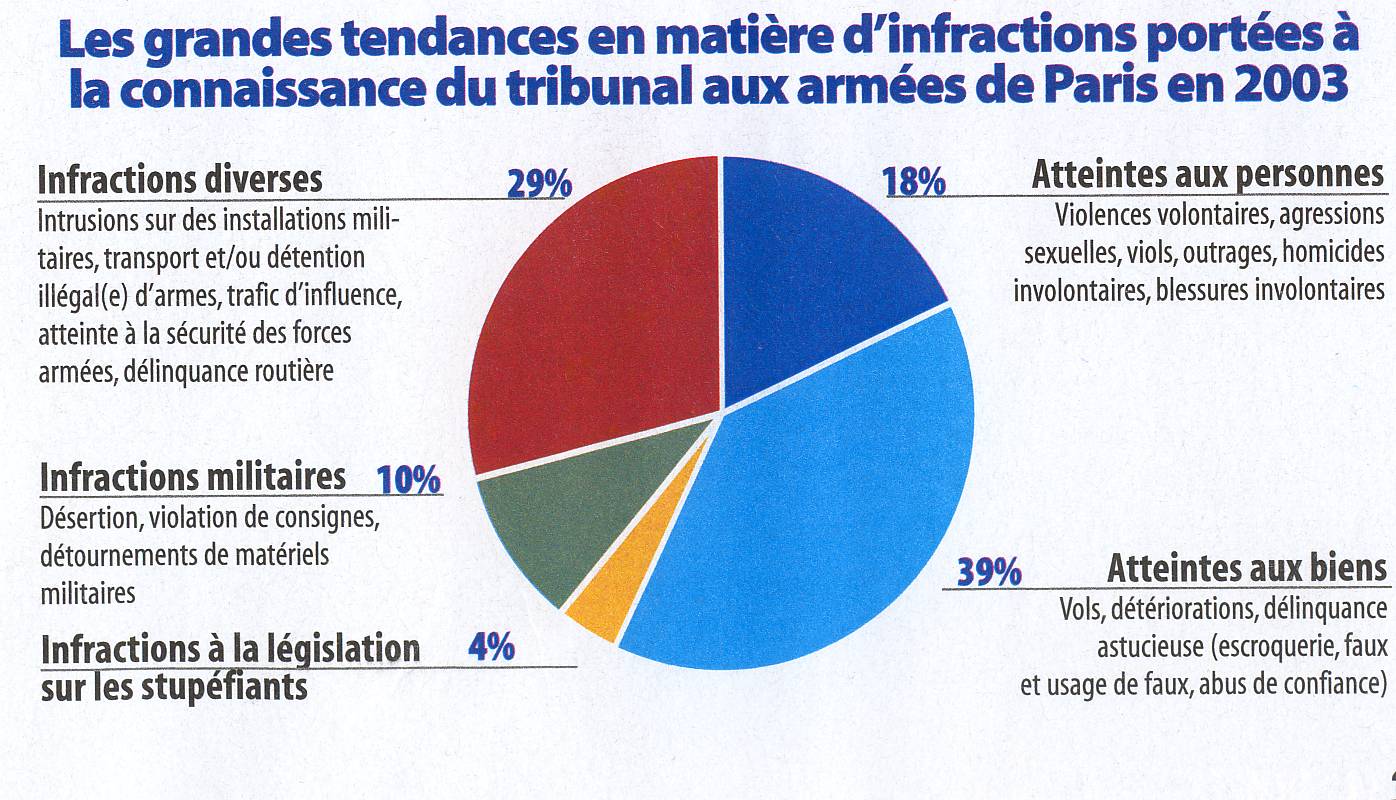

5.3 |

Un peu de droit : le tribunal aux armées. |

38 et 39 |

|

5.4 |

Le vieux Marseille : le quai du port. |

39 |

6. Notes de lecture 40

2. INFORMATIONS OFFICIELLES

2.1. Nominations et mutations

Elévation au rang et appellation d'amiral (rang du 15 juin 2005)

Le vice-amiral d'escadre Oudot de Dainville (Alain, Hugues, Marie), nommé chef d'état-major de la Marine (CEMM) - Paris - à la même date.

Elévation au rang et appellation de vice amiral d’escadre (rang du 1er juillet 2005)

Le vice-amiral Forissier (Pierre-Francois), nommé major général de la marine - Paris - à compter du 15 juin 2005.

Nomination – 2ème section

Est nommé dans la 2ème section des officiers généraux de la marine :

Au grade de contre-amiral pour prendre rang du 1er juillet 2005

M. Le capitaine de vaisseau du corps des officiers de marine Claval (Benoît).

Mutation d’officiers

Le capitaine de vaisseau Olivier MORILLON, actuellement commandant de la base navale de Toulon, prendra le commandement de la marine à Marseille et le commandement du CIRAM Marseille le 1er juillet 2005, en remplacement du contre amiral Benoît CLAVAL.

Né à Angers en 1951, le capitaine de vaisseau Olivier Morillon est entré à l'école navale en 1971.

A la sortie de l’école d’application sur le porte-hélicoptères " JEANNE D’ARC ", il est affecté à bord d’un aviso escorteur en Polynésie puis rallie les forces sous-marines où il sert jusqu'en 1983 à Cherbourg, Brest et Toulon sur des sous-marins de divers types, classiques et nucléaires lanceurs d’engins.

Il a suivi le cours des officiers chargé des transmissions en 1977.

Officier en second d’un aviso en Méditerranée durant les opérations au large du Liban, il est promu capitaine de corvette en 1985 puis remplit les fonctions de directeur de l'instruction au centre d’incorporation des appelés de la marine à Hourtin en Gironde pendant deux ans.

Il commande un bâtiment amphibie en Nouvelle Calédonie et est promu capitaine de frégate en 1989, puis est admis à l'Ecole Supérieure de Guerre Navale et au Cours Supérieur Interarmées.

En 1991, il est affecté dans la division OPERATIONS de l'état-major de la marine à Paris pour trois ans.

Il commande un bâtiment de commandement ravitailleur au sein de la Force d'Action Navale de 1994 à 1996, participant notamment aux missions du groupe aéronaval en Adriatique durant les opérations en Bosnie, est promu capitaine de vaisseau et exerce trois ans les fonctions de chef de la division "emploi des forces aéronavales" dans l'état-major de CECMED, chargé du contrôle opérationnel des forces maritimes engagées en Méditerranée.

Il commande le T.C.D. " FOUDRE " de 1999 à 2001, opérant dans le golfe de Guinée, à Djibouti, dans le golfe arabo-persique et en Méditerranée, puis est désigné chef d'état-major du groupe aéronaval. Il planifie et participe aux opérations en Afghanistan du groupe aérien embarqué à bord du porte-avions " CHARLES DE GAULLE ".

Il obtient en 2002 le commandement de la base navale de Toulon, à la tête d’un groupe de formations terrestres chargé du soutien des forces et services implantés dans le port militaire de Toulon (sécurité et protection du port, exploitation portuaire, services logistiques de proximité et soutien de l’homme).

Il est enfin désigné au commandement de la marine à Marseille le 1er juillet 2005.

Marié et père de sept enfants, le capitaine de vaisseau Olivier Morillon est officier de la Légion d'Honneur, officier de l'Ordre National du Mérite, titulaire de la croix de la valeur militaire, de la médaille d'Outre-mer (Liban), de la médaille commémorative française (Afghanistan), de la médaille de la défense nationale et de la médaille de l’OTAN (ex-Yougoslavie).

2.2. Vote du nouveau statut général des militaires

Communication de Marine Paris en date du 18 mars

× La loi portant statut général des militaires a été votée par l’Assemblée nationale dans la soirée du 15 mars.

Cette loi a fait l objet d un très large consensus entre les deux assemblées: le texte modifié en première lecture par l Assemblée nationale puis amendé par le Sénat, a été adopté sans modification supplémentaire par l Assemblée nationale en seconde lecture. Cette loi équilibrée constitue une avancée dans la considération apportée par la nation aux militaires qui la servent.

Plusieurs dispositions ont fait l objet de débats et de propositions de modification de la part de la représentation nationale ou du gouvernement. La marine a été consultée tout au long du processus législatif, sous forme d’auditions d autorités ainsi que de membres du CFMM et de l’EMM, par les parlementaires ou les administrateurs des assemblées.

Ce dialogue a permis d’enrichir le débat parlementaire et de présenter les argumentations nécessaires a la valorisation de certaines dispositions.

Le nouveau statut général des militaires entrera en vigueur au premier juillet 2005.

Le texte de la loi adoptée par le parlement est mis en ligne dans la rubrique actualité du site intradef et dans le bandeau a la hune d’intramar.

En comparaison avec le projet de loi initial, sur lequel une large communication a déjà été apportée au moment de son examen par les instances de concertation, les points suivants, définitivement entérinés par la loi, méritent d’être soulignés :

- l’article premier institue un haut comite d’évaluation de la condition militaire, chargé d’établir un rapport annuel adressé au Président de la République et transmis au parlement.

- l article 10 introduit la possibilité d’allouer des indemnités particulières en raison de la qualité des services rendus. Cette disposition permettra d ouvrir une large réflexion sur ce sujet, il est à noter également que la rédaction adoptée n impose pas le caractère individuel d une telle mesure.

- les appellations de grade de la marine sont conservées dans la loi au sein de l article 19.

- la position de retraite n’est plus une position statutaire, ce qui permet de dégager les militaires retraités des contraintes liées au statut. Cependant, les liens privilégiés qui unissent naturellement les militaires retraités a la communauté militaire sont rappelés dans la loi chaque fois que nécessaire.

- afin de ne pas effectuer de répétition législative, les dispositions relatives aux militaires de la réserve sont renvoyées a la loi qui les régit spécifiquement. Un projet de modification de cette loi a été déposé au bureau de l’Assemblée nationale (en voir le texte au paragraphe 3.1 dans la présente revue).

- la limite de durée de service des militaires commissionnés est portée a 15 ans.

- les dispositions actuelles de la loi 70-2 offrant la possibilité à certains militaires d effectuer une seconde carrière au sein de la fonction publique ont été pérennisées et élargies à l’ensemble des militaires.

- en revanche, les dispositions actuelles des articles 5, 6 et 7 de la loi 75-1000, permettant, sous certaines conditions, aux officiers de demander à bénéficier de la retraite du grade supérieur, n ont pu

être inscrites au sein de la loi portant statut général des militaires. il a été proposé de réexaminer cette question au moment d une prochaine loi de finance.

Les dispositions des phases transitoires ont été adaptées pour tenir compte de la date d’application de la loi. toutes les modifications apportées ont permis de retenir systématiquement les dispositions les plus favorables au personnel :

- le calendrier de décalage des limites d age n est pas modifié, la date de référence de ce calcul demeure le premier janvier 2005, conformément au tableau de l’article 90.

- le calendrier de décalage des conditions à réunir pour bénéficier du congé du personnel navigant est en revanche décalé de 6 mois. les conditions à réunir pour les officiers sous contrat de la marine afin de bénéficier du CPNA sont les suivantes :

- à partir du 1er juillet 2005 et jusqu’au 1er juillet 2006: réunir 15 ans de service dont 6 dans le personnel navigant.

- à partir du 1er juillet 2006 et jusqu au 1er juillet 2007: réunir 16 ans de service dont 8 dans le personnel navigant.

- à partir du 1er juillet 2007: réunir 17 ans de service dont 10 dans le personnel navigant.

- par ailleurs, un amendement gouvernemental a introduit la possibilité de cumul du congé de reconversion et du conge du personnel navigant pour le personnel recruté avant le 1er juillet 2005 et totalisant 17 ans de service a l’expiration du congé de reconversion.Ø

LE COIN DU RESERVISTE

3. INFORMATIONS DU CENTRE D’INFORMATION DE LA RESERVE DE LA MARINE (CIRAM MARSEILLE)

RAPPELS

Conférences CIRAM

Le programme prévisionnel des conférences du CIRAM Marseille, ainsi que certaines actualités ou manifestations sont désormais disponibles sur le même site internet que le BTI (htpp://bti-cirammarseille.chez.tiscali.fr).

Version informatique du BTI

Les réservistes internautes qui ne désirent plus recevoir la version papier du BTI sont priés de se faire connaître, afin que le CIRAM Marseille puisse poursuivre l’effort dans le domaine des économies de papier et d’affranchissement.

Le BTI, qui ne fait pas l’objet d’envoi par mail, peur être consulté directement sur le site du CIRAM, adresse :

htpp://bti-cirammarseille.chez.tiscali.fr

3.1. Projet de loi adopté en Conseil des ministres le 9 mars 2005,

modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

Exposé des motifs

La mise sur pied d'une nouvelle réserve militaire constitue le dernier volet de la professionnalisation des armées. Elle vise à substituer à une réserve de masse, issue de la conscription, une réserve d'emploi, fondée sur le volontariat et pleinement intégrée aux forces d'active.

A cet effet, le dispositif prévu par la loi n° 99-984 du 22 octobre 1999, portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, permet aux forces armées de disposer, dès le temps de paix, des renforts qui leur sont nécessaires en certaines circonstances.

Après quatre années de fonctionnement, ce nouveau dispositif a fait l'objet d'une évaluation. Il en ressort que la réserve constitue désormais un rouage essentiel de l'armée professionnelle. En effet, la participation de réservistes à l'exécution de nombreuses missions, tant sur les théâtres d'opérations extérieures que sur le territoire national, apporte aux armées un complément d'effectifs et de compétences indispensables à leur engagement.

A cet égard, la place tenue par la réserve militaire dans l'emploi opérationnel des forces devrait s'accroître de manière régulière dans les années à venir.

L'adaptation de cette réserve aux besoins des armées apparaît donc comme une condition impérieuse de son efficacité.

Cette adaptation est à conduire dans un contexte géostratégique incertain où la Défense, en dépit de la suspension de la conscription, doit simultanément faire face à des menaces multiformes et apporter son concours aux pouvoirs publics chaque fois que nécessaire. Parallèlement, les forces ont vu croître dans des proportions importantes le nombre de leurs engagements et leurs besoins en réactivité.

La réserve opérationnelle, qui participe directement à l'accomplissement de ces missions, n'échappe pas à ce constat.

En complément de cette participation aux activités opérationnelles, la réserve militaire remplit une fonction plus spécifique en contribuant au développement de l'esprit de défense et au renforcement des liens entre la Nation et son armée.

Cette fonction, qui était précédemment assurée par le service national, reste essentielle en ce qu'elle contribue, pour une grande part, à légitimer l'action de nos armées aux yeux de la population. A ce titre, la double appartenance des réservistes aux mondes civil et militaire facilite les échanges et permet une meilleure compréhension mutuelle.

Aujourd'hui, le maintien de ce lien entre la Nation et son armée échoit principalement à la réserve citoyenne. Sa vocation est d'accueillir ceux de nos concitoyens qui souhaitent agir au profit de la défense, mais ne peuvent ou ne veulent souscrire un engagement plus contraignant dans la réserve opérationnelle.

Le projet de loi vise donc à améliorer le dispositif de la réserve militaire, d'une part en adaptant les conditions d'emploi de la réserve opérationnelle aux besoins des forces armées, d'autre part en facilitant l'accès à la réserve citoyenne.

Les modifications proposées ne remettent pas en cause l'économie initiale du dispositif mais réaffirment, au contraire, les trois fondements de la nouvelle réserve : le volontariat, l'intégration à l'armée professionnelle et le partenariat avec les employeurs.

Dans ce cadre, il est proposé une modification de la structure de la réserve militaire et de ses conditions d'admission, ainsi qu'une amélioration de la disponibilité des réservistes opérationnels, notamment par l'instauration d'une clause de réactivité.

I - Modification de la structure de la réserve militaire et des conditions d'admission dans la réserve

La modification de la structure de la réserve vise à clarifier et à simplifier son organisation dans le respect du principe du volontariat.

En effet, le dispositif actuel comprend :

- d'une part, la réserve opérationnelle, composée de volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) et d'anciens militaires, soumis à l'obligation de disponibilité et ayant reçu une affectation,

- d'autre part, la réserve citoyenne, qui regroupe des personnes agréées par les armées, volontaires pour participer à des activités au profit de la défense, ainsi que les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité, mais n'ayant pas reçu d'affectation.

La présence d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité dans les deux composantes de la réserve militaire est source de confusion et pose des problèmes de gestion car il s'agit de personnels dont l'emploi est soumis à des conditions très particulières.

Il est donc souhaitable de clarifier la situation de ces disponibles et de prendre en compte leur spécificité, sachant que leur rappel ne peut s'effectuer que par décret, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L.1111-2 du code de la défense.

La nouvelle organisation proposée pour la réserve militaire préserve donc la distinction entre réserve opérationnelle et réserve citoyenne, mais crée une réserve opérationnelle à deux niveaux.

Le premier niveau regroupe exclusivement les volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Ses membres peuvent être convoqués, en toutes circonstances, pour participer aux missions confiées aux armées.

Le second niveau regroupe les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité qui, n'ayant pas souscrit d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, sont rappelables uniquement par décret.

La réserve citoyenne, quant à elle, n'est composée que des seuls civils volontaires, agréés par les armées, la gendarmerie et les services.

Les conditions d'admission dans la réserve font également l'objet d'aménagements.

Ainsi, il sera désormais possible aux anciens légionnaires ne possédant pas la nationalité française de souscrire un ESR pour servir sous le statut de réserviste à la Légion étrangère.

Par ailleurs, l'âge pour s'engager dans la réserve opérationnelle est abaissé de 18 à 17 ans, en cohérence avec les dispositions du nouveau statut général des militaires.

Dans le même esprit, la limite d'âge des militaires du rang (MDR) de la réserve opérationnelle sera portée de quarante à cinquante ans. Cette disposition permettra de soumettre à l'obligation de disponibilité de cinq ans les MDR quittant le service actif et, pour ceux d'entre eux qui le souhaitent, de souscrire un ESR. En effet, astreints jusqu'à présent à une limite de vingt-deux ans de service dans l'armée active, certains MDR pouvaient quitter le service actif après quarante ans, privant par là même la réserve de leur expérience et de leurs compétences.

S'agissant de l'admission dans la réserve citoyenne, les conditions d'aptitude et les limites d'âges actuelles sont identiques à celles prévues pour l'admission dans la réserve opérationnelle.

Compte tenu des missions imparties à la réserve citoyenne, ces conditions ne paraissent pas justifiées. Il est donc proposé de les supprimer et d'instaurer une limite d'âge unique, fixée à soixante-cinq ans, permettant d'ouvrir plus largement les portes de la réserve citoyenne à tous ceux qui souhaitent participer activement au renforcement du lien entre la Nation et son armée.

II - Amélioration de la disponibilité des réservistes

L'amélioration de la disponibilité vise à pouvoir recourir aux réservistes opérationnels dans des délais plus brefs qu'actuellement, mais également à pouvoir les utiliser plus facilement au-delà de trente jours par an.

Il est donc prévu d'instaurer une clause de réactivité dans la loi.

Insérée dans le contrat ESR, cette clause permettra de rappeler les réservistes concernés dans un délai de quinze jours et de répondre ainsi de manière plus efficace aux besoins opérationnels des armées.

S'agissant des réservistes exerçant une activité civile à titre principal, il sera nécessaire, pour garantir l'efficacité de la mesure, de soumettre cette clause à l'accord préalable de l'employeur. L'employeur sera donc pleinement associé au dispositif de réactivité. Dans cette logique, la clause deviendra caduque dès lors que le réserviste changera d'employeur.

Compte tenu de son caractère exceptionnel, la clause de réactivité ne pourra être mise en œuvre que par voie d'un arrêté du ministre de la défense fixant les conditions d'emploi, le délai de réponse des réservistes à la convocation ainsi que la durée prévue pour la mission.

Le dispositif actuel prévoit par ailleurs que le réserviste sollicité pour participer à des activités dans la réserve opérationnelle prévienne son employeur avec un préavis d'un ou deux mois selon que la durée d'absence prévue est inférieure ou supérieure à cinq jours par année civile.

Le préavis d'un mois suffit, dans la plupart des cas, pour préparer la relève des personnels de l'armée active. Il permet également d'améliorer de manière significative la réactivité de la réserve et ne pose pas de problèmes insurmontables aux employeurs. Il est donc proposé de le généraliser, quelle que soit la durée d'emploi prévue du réserviste.

L'amélioration de la disponibilité du réserviste passe aussi par un renforcement du partenariat avec les employeurs. Dans ce cadre, il paraît souhaitable de pouvoir négocier avec l'employeur, outre la clause de réactivité, toute autre clause qui permette au réserviste de bénéficier de conditions plus favorables que celles prévues par la loi. Ces dispositions sont alors à inclure dans l'ESR.

Enfin, l'amélioration de la disponibilité suppose aussi, dans certaines circonstances, de pouvoir disposer des réservistes pour une durée supérieure à trente jours sans qu'il soit nécessaire, pour autant, de remettre en cause cette durée de référence.

A cette fin, le projet de loi renvoie à un décret le soin de fixer les durées d'activité dans la réserve en fonction de leur nature. Cette réglementation devra préciser les besoins des armées permettant de porter les durées d'activité à soixante jours par an et permettre une durée d'activité de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.

A cet égard, le projet de loi inscrit les actions civilo-militaires destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil au titre des activités pouvant faire l'objet d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Par ailleurs, les articles 30 et 31, relatifs au Conseil supérieur de la réserve militaire, ont été abrogés afin de respecter le partage de compétences établi par la constitution entre le domaine législatif et réglementaire. Toutefois, compte tenu du rôle essentiel de cet organisme pour la réserve militaire, l'article 29 qui institue ce conseil est maintenu. Les dispositions des articles 30 et 31 seront rétablies par voie réglementaire.

Enfin, le présent projet de loi modifie la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui précise notamment les conditions de création et d'intégration de la réserve civile de la police nationale, réserve constituée d'anciens fonctionnaires des corps actifs de la police nationale.

Les dispositions de l'article 6 de la loi du 18 mars 2003 limitent l'emploi de ces réservistes à quatre-vingt-dix jours par an. Or, cette durée s'est avérée en pratique trop limitée pour assurer d'une part un certain nombre de missions particulières sur le territoire national et d'autre part des missions en opérations extérieures (opérations internationales sous l'égide de l'ONU). La France est en effet engagée dans le cadre de la MINUSTHA à Haïti.

Pour ces missions, l'ONU n'acceptant pas de durée de séjour inférieure à six mois, il convient de modifier l'article 6 de la loi du 18 mars 2003 pour atteindre ce double objectif : une plus grande disponibilité sur le territoire national et tenir ses engagements au plan international. Il est donc proposé de porter les durées maximales d'activités des réservistes civils à deux cent dix jours par an pour ce qui concerne les missions de portée internationale et à cent cinquante jours par an pour celles s'exerçant sur le territoire national.

3.2.

Effectifs réservistes du CIRAM Marseille(travail réalisé par le secrétariat CIRAM en mars 2005)

|

AUDE |

BOUCHES DU RHONE |

GARD |

HERAULT |

LOZERE |

PYRENEES ORIENTALES |

VAUCLUSE |

TOTAL 07 DEPARTEMENTS |

||

|

RESERVISTE CIRAM MARSEILLE |

OFFICIER |

15 |

213 |

62 |

28 |

1 |

8 |

24 |

351 |

|

NON-OFFICIER |

134 |

1158 |

414 |

272 |

11 |

123 |

131 |

2243 |

|

|

TOTAL RESERVISTE MARSEILLE |

149 |

1371 |

476 |

300 |

12 |

131 |

155 |

2594 |

|

|

VOLONTAIRE RESERVE OPERATIONELLE |

OFFICIER |

7 |

86 |

32 |

9 |

0 |

5 |

5 |

144 |

|

NON-OFFICIER |

53 |

459 |

153 |

106 |

3 |

120 |

46 |

940 |

|

|

VOLONTAIRE RESERVE CITOYENNE |

OFFICIER |

3 |

213 |

62 |

7 |

0 |

1 |

5 |

291 |

|

NON-OFFICIER |

11 |

80 |

409 |

36 |

1 |

10 |

8 |

555 |

|

|

TOTAL VOLONTAIRE RESERVE 2000 |

74 |

838 |

656 |

158 |

4 |

136 |

64 |

1930 |

|

|

ESR EDITE CIRAM MARSEILLE |

64 |

329 |

92 |

65 |

1 |

40 |

43 |

634 |

Remarque : Un volontaire peut être comptabilisé simultanément dans la réserve opérationnelle et dans la réserve citoyenne. Ceci peut parfois laisser apparaître un dépassement du total de réservistes pour le CIRAM Marseille.

Effectifs et activité de la réserve en 2004

![]()

Les effectifs de la réserve opérationnelle au 31 décembre 2004 étaient de 43 614 pour une cible fixée à 44 270,

La répartition des effectifs par grade évolue de façon significative. Au regard des données disponibles le pourcentage du recrutement se répartit de la manière suivante :

· officiers : de 40,43% en 1999 à 26,21% en 2004,

· sous-officiers : de 40,91% en 1999 à 39,72 % en 2004 ;

· Militaires du rang : de 18,66% en 1999 à 34,06% en 2004.

3.3. Habillement du personnel de la réserve militaire de la marine

Régime d’habillement

L’instruction n° 538 DEF/DCCM/SD/LOG/HCP du 20 octobre 2003 (disponible pour consultation au CIRAM) traite du régime d’habillement du personnel de la réserve militaire. Elle définit ce régime pour le personnel masculin et féminin.

Les effets d’habillement nécessaires à l’équipement du personnel de la réserve militaire sont gérés dans les mêmes conditions que ceux destinés au personnel militaire d’active.

Les délivrances de première mise d’équipement et les renouvellements sont pris en compte par le centre informatique du commissariat.

Intégrés direct :

Les annexes de cette instruction précisent la composition du trousseau pour les officiers et officiers mariniers (OM), ou du sac pour les quartiers-maîtres et matelots (QMM), qui ont fait l’objet d’une intégration directe.

Les effets entrant dans la composition du trousseau et du sac de la réserve militaire sont répartis entre :

Le trousseau ou le sac est délivré gratuitement aux réservistes intégrés directs et à ceux qui proviennent d’une autre armée sur présentation d’un bon de délivrance émis par un centre d’information de la réserve de la marine (CIRAM).

Les effets spécifiques sont délivrés ultérieurement en fonction de la spécialité et du lieu d’affectation ou de résidence du réserviste sur présentation d’un bon de délivrance émis par le CIRAM ou la formation d’emploi.

Personnel ayant déjà exercé :

Le trousseau (ou le sac) que le personnel issu de l’active est tenu de conserver au congédiement, est défini par les instructions 475 et 229 DEF/DCCM/SD/LOG/HCP, respectivement du 9 septembre 2002 et du 21 mars 2003 (BOC, p6967 et 2989, BOEM 554-1).

Pour les réservistes n’ayant pas exercé d’activité depuis plus de cinq ans et sous la condition que les tenues personnelles auront été reconnues inutilisables par le service local d’habillement, un complément de trousseau ou de sac leur sera délivré gratuitement.

Le personnel de réserve assure à ses frais l’entretien et le renouvellement des effets de son trousseau ou sac.

Toutefois, la délivrance d’effets ou d’articles dont le port s’impose suite à un changement de grade est assurée gratuitement.

Les travaux de galonnage des effets remis aux réservistes intégrés directs, ou à la suite d’une promotion dans le cadre de la réserve militaire s’effectuent à titre gratuit.

Les officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots de réserve (ex marins d’active) perçoivent, pendant la durée de leur période la prime journalière d’habillement allouée au personnel d’active (taux après deux ans).

Le personnel de réserve peut obtenir la cession onéreuse des effets d’uniforme qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses activités militaires. Les délivrances, qui donnent toujours lieu à paiement immédiat, interviennent sur présentation de la carte d’identité militaire ou toute pièce prouvant l’appartenance du demandeur à la réserve.

Commandes d’effets de sac et de trousseau

La note circulaire n° 316 SERVACOM TOULON/RSD du 4 février 2005 définit les modalités des commandes d’effets de sac et de trousseau par le personnel militaire des formations de la région maritime Méditerranée éloignées de l’aire toulonnaise (uniquement les articles d’habillement des groupes 01 et 02).

Ce personnel peut, sans obligation, effectuer une commande à distance avec livraison directe dans sa formation.

Une procédure de commande a donc été instituée, en précisant l’identification du demandeur et le contenu de la commande, ainsi que le cheminement de sa transmission :

Les commandes d’effets d’habillement à titre gratuit sont transmises au salon d’habillement par télécopie ou courrier sous la forme d’un bon nominatif de délivrance individuelle revêtu des visas réglementaires.

Les commandes d’effets d’habillement à titre onéreux sont adressées au salon d’habillement, par l’un des trois moyens énumérés ci-dessus. Le salon évalue le montant de la commande et rappelle systématiquement l’intéressé pour paiement (chèque exclusivement, à l’ordre du " régisseur d’avances et de recettes de la DCM Toulon "). L’expédition des effets n’est effectuée qu’après réception du paiement.

Les procédures devront être scrupuleusement respectées, car d’une part les commandes incomplètes ne pourront pas être traitées et d’autre part, les articles délivrés ne seront ni repris, ni échangés.

Chaque commande fait l’objet d’un colis individuel, aux nom et affectation du demandeur, et d’une facture insérée dans ce colis.

Les commandes sont ordinairement livrées par voie postale. Elles peuvent être cependant récupérées par le CIRAM, sur demande de l’intéressé. Charge à ce dernier de la vérification, pour d’éventuelle réclamation par écrit au SERMACOM Toulon.

Le colis peut toujours être retiré au salon d’habillement, en passant directement au bureau comptabilité du salon, où il reste deux semaines maximum.

Le personnel de la réserve militaire peut adhérer à cette procédure, en se reportant pour toutes précisions utiles, au secrétariat du CIRAM, où cette note circulaire peut être consultée.

3.4. Prise en compte des activités de la réserve militaire

L’instruction n°45.DEF/DPMM/3/E/ du 15 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, fixe les modalités de prise en compte des activités de la réserve militaire, en répertoriant les activités qui peuvent être menées au bénéfice de la marine par les réservistes de tout grades et d’en préciser les règles de saisie.

La réserve opérationnelle a pour vocation d’apporter un renfort temporaire aux forces armées. Les activités de réserve opérationnelle s’effectuent dans un cadre défini par un engagement à servir dans la réserve (ESR), une fiche de poste et un programme prévisionnel d’activité. Elles sont soldées.

Les activités effectuées en réserve opérationnelle doivent être saisies dans le système d’information et d’aide à la décision pour les ressources humaines (SIAD/RH), de manière à être prises en compte pour l’avancement, les récompenses et l’historique des services.

Par ailleurs, tout réserviste peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l’autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée.

Il s’agit d’activités de réserve citoyenne. Elles doivent être saisies dans ce même SIAD/RH, pour être prises en compte pour les récompenses.

Toutes les activités sont identifiées par un sigle composé d’un chiffre et de quatre lettres : le chiffre forme un préfixe qui désigne les activités réparties en six groupes ; les lettres forment le libellé contracté de l’activité.

Les groupes 1,2 et 3 regroupent des activités exercées dans la réserve opérationnelle et les groupes 4 et 5, celles exercées dans la réserve citoyenne. Le groupe 6 concerne les activités réalisées dans la réserve opérationnelle dans une autre armée.

L’ensemble des activités est saisi par le CIRAM de résidence.

Le répertoire détaillé de ces activités fait l’objet d’un tableau pouvant être consulté au CIRAM, si le besoin se fait sentir.

A titre d’exemple, une activité relative à la journée d’appel à la préparation défense, dans le cadre du renfort temporaire aux forces armées, sera répertoriée : 1JAPD, ou encore l’activité afférente à la contribution au devoir de mémoire, apparaîtra sous le sigle : 5MEMO.

3.5. Promotions dans la réserve du personnel du CIRAM Marseille

Promotion dans l’Ordre national du mérite (ONM)

A été promu au grade d’officier :

Le maître principal Métoc ® Laurent Maréchal, réserviste honoraire du CIRAM Marseille

Avec nos plus humbles excuses pour ce fâcheux retard dans la parution !

Nominations et promotions d’officiers mariniers et quartiers maîtres de réserve au 1er octobre 2004

Au grade de major de réserve

Gueyne Bernard – matricule 0567..175

Sahun André – matricule 0565.1850

Equipage de la flotte

Au grade de maître principal de réserve

Jullien Jean Etienne – matricule 0584.5133

Dufay Daniel – matricule 057311906

De Vardo Brigitte – matricule 90175.152

Au grade de premier maître de réserve

Scappini René – matricule 057222336

Grillet Jean Jacques – matricule 058216630

Desmidt Laurent – matricule 058711166

Au grade de maître de réserve

Jung Guy – matricule 0583.1911

Boul’ch Yann – matricule 058222057

Bourgon Jean Noël – matricule 0587..896

Kordobas Romuald – matricule 059226298

Alcouffe William – matricule 059020505

Sire Willy – matricule 058912640

Cousin Hervé – matricule 0593.4263

Au grade de second maître de réserve

Frantz Wilfried – matricule 059510457

Banchelin Cédric – matricule 059830106

Calvacca Patrice – matricule 059113079

Thomas Julien – matricule 2003.1866

De Villele Gaëtan – matricule 2003.1789

Marins des ports

Au grade de premier maître de réserve

Crivelli Michel – matricule 0583.6028

Au grade de maître de réserve

Castoro Claude – matricule 0578.6271

Cascino Patrick – matricule 058023324

3.6. Attribution de la médaille des services militaires (MSV)

Liste du personnel décoré de la médaille des services volontaires – Echelon bronze attribué au 1er janvier 2005

Personnel officier

CF ® MAERO BIARNES Christian –0563.6040

CF ® C.QUA ODIER Christian - 0573.5713

CF ® CCA PENNANEACH Pierre - 057817568

CC ® FUCOR ANTONINI Eric - 058613411

CC ® C.QUA PORTE Emmanuel - 0590…20

LV ® C.QUA FRUCTUS Laurent - 0586…22

LV ® C.QUA KAUFFMANN Ezéchiel - 059519799

LV ® COA PANTANACCE Laurent - 0597.7931

EV2 ® INTRA CAMPANA Xavier - 059610431

CV ® C.QUA GUEZ Pierre –0568.7876

CV ® MAERO HECQUET André - 056323239

CF ® C.QUA BUZULIER Thierry - 057524168

CF ® S.GEN LAMOINE Jean-jacques – 057818088

CF ® C.QUA PARAGE Hervé - 0580..142

CC ® C.QUA BLANC Frédéric - 058911774

CC ® C.QUA LE GALL Arnaud - 0582..737

CC ® ENSEI LESPINAT Yves - 058510813

CC ® S.GEN TARDIF Christophe - 05814…98

LV ® EQUIP GUILLOU Yvon - 058118482

LV ® INTRA SPINOZA Jérôme - 059621885

Personnel officier marinier

MP ® TRANS TREBUIL Michel – 0571.5500

PM ® SECRE BURTIN Claude – 056819942

MT ® MECAE CREN Franck – 0593.9664

MT ® FUSIL GAILLARD Gérard – 0589.2391

SM ® FUSIL BOURRELY Marc – 059119542

SM ® SECRE GILLES Robert – 059412777

SM ® FUSIL COUSIN Hervé – 0593.4263

SM ® FUSIL JURADO François – 0588.9351

SM ® FUSIL RUFFINO Stéphane – 0586.9658

Félicitations à l’ensemble de ce personnel qui œuvre dans la réserve de la Marine !!!

3.7. Embarquements au CIRAM MARSEILLE

Le commandant du CIRAM Marseille, ainsi que l’ensemble de son personnel, souhaitent la bienvenue aux stagiaires de la préparation militaire supérieure Marine Marchande – session 2005

|

Grade |

Nom |

Prénom |

Matricule |

|

SM ® NAVIT |

Amatore |

Fabien |

2005.1233 |

|

SM ® NAVIT |

Bressy |

Yoan |

2005.1238 |

|

SM ® NAVIT |

Cavailles |

Simon |

2005.1242 |

|

SM ® NAVIT |

Chevallier |

Mickaël |

2005.1243 |

|

SM ® NAVIT |

Langenbach |

Pierre |

2005.1258 |

|

SM ® NAVIT |

Muller |

Eric |

2005.1267 |

|

SM ® NAVIT |

Pervis |

Olivier |

2005.1265 |

|

SM ® NAVIT |

Rapastelli |

Jean-Vincent |

2005.1267 |

3.8. Questions parlementaires concernant la réserve

En réponse à une question de M. Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, Mme la ministre de la défense indique que le volume des volontaires ayant signé un engagement à servir dans la réserve (ESR) est passé de 9174 à 14146 entre le 31 décembre 2001 et le 30 juin 2004, soit une augmentation de 56,5%.

Pour la seule année 2003, les effectifs ont connu une hausse de 17,2%, passant de 11348 à 13304 militaires.

En réponse à une question de M. Bourg-Broc, député de l’Aube, Mme la ministre de la défense indique notamment qu’en 2003, près de 200 000 jeunes participant à la JAPD ont manifesté leur intérêt pour un volontariat dans les armées et la gendarmerie, soit deux fois plus qu’en 2001.

Au cours de l’année 2003, 5129 jeunes civils ont suivi des préparations militaires : 2869 dans l’armée de terre, 1003 dans la marine et 1257 dans la gendarmerie.

3.9. Informations diverses

Fin d’agrément à servir dans la réserve militaire de la marine

Par note du 11 avril 2005, la Direction du personnel militaire de la marine reprécise les conditions dans lesquelles est donné l’agrément à servir dans la réserve.

L’instruction n°560 DEF/DPMM/3/AC du 28 juin 2002 prévoit (paragraphe 3.2) que le premier agrément est donné pour une période de trois ans. Les renouvellements le sont pour des périodes de cinq ans.

Il est prévu de mettre en place un système d’édition automatique par le CIPM de lettres destinées à consulter les réservistes afin de connaître leur souhait de renouveler ou non leur agrément. Ce système devrait être prochainement prêt à fonctionner.

Cependant, certains d’entre eux ont déjà reçu un courrier, leur demandant leur intention, en particulier tous les réservistes ayant fait l’objet d’une intégration directe dans la réserve en 2001 et 2002. Les réservistes ayant suivi une FMIR seront interrogés ultérieurement.

Afin de renouveler les agréments ou de radier les réservistes qui le souhaitent, le CIRAM Marseille est chargé de recueillir les bulletins signés par les réservistes et de les transmettre à la DPMM (PM3/RA) afin d’établir les décisions appropriées.

Les réservistes qui souhaitent un renouvellement d’agrément, se verront remettre un bulletin de recueil de volontariat.

3.10. Rapport de fin de cycle PMM du Ciram Marseille

La session 2004/2005 s’est déroulée conformément à l’instruction n° 20 DEF/DPMM/3/CIT du 6 janvier 2005. La session 2004/2005 a vu le nombre de stagiaires en légère hausse (+ 10 % ) par rapport à la session précédente. - 106 se sont inscrits (variation = +10 %)- 81 seront brevetés (variation = - 3,5 %).

- 2 stagiaires ont été éliminés de la PMM de Perpignan pour manque d’assiduité.

Neuf centres étaient en sommeil en raison d’un nombre insuffisant d’inscrits, des difficultés pour recruter des instructeurs volontaires et de la volonté de regrouper les centres pour diminuer les coûts. Ces centres ont été fermés en mai 2004 sur décision EMM/RH :

- MARTIGUES, MENDE, MARSEILLE SUFFREN, PORT LA NOUVELLE, BEZIERS, SETE, TARASCON, LA CIOTAT, AIX EN PROVENCE.Le niveau d’études des stagiaires était du niveau Bac –3 à Bac +2.

La motivation des jeunes filles est toujours aussi forte et leurs résultats au cycle PMM restent aussi bons que ceux des garçons, voire quelquefois meilleurs. En effet, les 3 premières places du classement de la PMM de Marseille sont occupées par 3 jeunes filles.

Les stagiaires féminins représentent 35% de l’effectif total et progressent nettement.Comme l’année dernière, l’assiduité est excellente. Le taux d’échec ou d’abandon est de 23,5 %.

La motivation des stagiaires est principalement une recherche d’information sur les métiers de la Marine dans la proportion suivante: 35 % validation d’un pré-choix d’engagement, 35 % souhait d’intégrer la Réserve, 30 % curiosité personnelle.

Il est à noter que les post BEP apparaissent régulièrement en milieu et fin de tableaux de classement.

Fonctionnement des centresLes cérémonies de présentation au fanion et de remise des brevets ont pour la plupart eu lieu dans les centres PMM. L’impact de ces cérémonies reste important.

Tous les centres sont implantés sur un site de la Marine sauf celui de Perpignan qui a été accueilli par la commune de Barcares.

La PMM de Nîmes-Garons est parrainée par le Montcalm et celle de Carcassonne par la section AMMAC de Carcassonne.

Les centres de Marseille, Nîmes, Carcassonne et Perpignan ont effectué une période d’information de deux jours sur la base aéronautique navale de NIMES-GARONS. Les stagiaires ont d’ailleurs su apprécier la qualité de l’accueil et de l’instruction sur la BAN.Tous les centres ont effectué une séance de tir au Canier pendant leur période bloquée à Toulon. Suite aux missions opérationnelles des bâtiments de TOULON et au fait que les vacances de Pâques correspondent aux permissions, l’organisation des périodes bloquées a été encore plus difficile cette année. Aucune sortie à la mer n’a été possible à Toulon. De plus, il n’y a pas eu d’embarquement possible sur les navires parrains, sauf pour la PMM de Marseille à bord du SIROCO. La PMM de Carcassonne a été hébergée sur le DUPLEIX. Les PMM de Nîmes et de Perpignan ont été logées à terre au bâtiment Vauban et au bâtiment G (près de la porte principale). L’accueil sur ces bâtiments fut exceptionnel, grâce à leur disponibilité de chaque instant et leur efficacité sans faille.

Les stagiaires ont reçu l’instruction aux premiers secours (AFPS), ainsi que celle relative au permis bateau. Pour diminuer les coûts, le MP® POURPOUR, ancien marin pompier et instructeur à la PMM de Marseille a fait l’instruction AFPS au centre de Marseille.

A Marseille, il existe la possibilité individuelle de passer le permis avec l’ACOMAR, qui apporte, comme d’habitude, son concours.

Ces deux formations sont lourdes en heures. Il faut compter 12 heures de cours par groupe de 10 stagiaires pour l’AFPS et 20 heures de théorie et quelques heures de pratique pour le permis bateau.

3.11. Admission à l’honorariat d’officiers mariniers

Les officiers mariniers de réserve suivants sont admis à l’honorariat de la réserve de la marine pour atteinte de la limite d’âge de leur grade, et concomitamment radiés de la réserve :

4. INFORMATIONS MARINE

4.1 Informations générales

Organisation territoriale de la défense

Attire votre attention sur la parution au journal officiel nm 72 du 26 mars 2005 du décret 2005-273 modifiant le décret 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l'organisation militaire territoriale.

Ce décret officialise l'existence d'un arrondissement maritime sur la façade méditerranée et précise désormais les limites départementales des régions et des arrondissements maritimes.

Les appellations des régions et arrondissement maritimes sont modifiées selon les dispositions ci après :

- les arrondissements maritimes de Cherbourg, Brest et Toulon deviennent respectivement les arrondissements maritimes de la Manche et de la Mer du nord, de l'atlantique et de la Méditerranée.

- la région maritime atlantique devient désormais la région maritime Atlantique-Manche-Mer du nord.

- l'appellation de la région maritime méditerranée demeure inchangée.

Les carnets d'adresses postales et télégraphiques de la marine seront modifiés en conséquence.

Point sur le recrutement dans la marine

(extraits de la brochure DPMM INFO n°9)

La marine cherche à attirer chaque année dans ses rangs, environ 4000 garçons et filles de niveau BEPC jusqu’à Bac+5, surtout choisis pour leur motivation.

La détection et la sélection sont confiées au bureau d’information sur les carrières de la marine (BICM), qui est sous tutelle du Service d’information sur les carrières de la marine (SICM), œuvrant au sein de la DPMM.

Le SICM regroupe 350 civils et militaires dans son état-major de Paris, dans ses 6 secteurs régionaux (SRICM de Bordeaux, Dugny, Paris, Nancy, Rennes et Toulon), dans ses 33 BICM (bientôt 36) répartis sur toute la France.

Chaque année plusieurs milliers de conférences sont dispensées pour informer les jeunes dans les collèges et les lycées, 2,1 millions de kilomètres sont parcourus, 200 000 jeunes gens sont rencontrés et 20 000 dossiers constitués. En 2004, 4500 candidats ont été sélectionnés et recrutés : environ 270 officiers et 4200 équipages.

Après une constante augmentation du volume de recrutement depuis 2001, en particulier pour les filières longues, une inversion se profile pour 2005. Le besoin en jeunes issus de formations techniques et scientifiques est avéré.

Afin de garantir l’équité nécessaire, tous les dossiers de candidatures sont transmis au SICM à Paris. La sélection s’effectue en commission, au regard de la qualité de chaque dossier et des besoins de la marine.

Depuis plus de dix ans la marine entretient des partenariats avec l’éducation nationale pour dispenser à des jeunes titulaires du BEP, une formation complémentaire marine d’une année. Cette filière Post BEP représente 300 à 400 contrats longs par an.

Depuis 1999 le SICM est chargé du recrutement des officiers, toutes filières confondues : école navale externe, interne et sur titres, officiers sous contrat court et long, OSM (officiers spécialisés de la marine) choix et concours et volontaires aspirants (VOA).

Le recrutement des officiers de carrière reste stable, celui des officiers sous contrat dépend des besoins de la marine.

Chaque année la marine propose une centaine de postes, qui permettent à de jeunes diplômés ou à des étudiants en cours de cursus long, d’acquérir pendant un an une expérience dans un cadre original.

Le volontariat aspirant se présente comme un stage qualifiant. Ainsi a été mise en place récemment une convention HEC- Marine Nationale fonctionnant sur le principe de l’échange.

Les effectifs sont globalement atteints, aidés en partie par un ralentissement des départs volontaires.

Cette situation a en contrepartie un impact sur le tableau d’avancement et les renouvellements de contrat.

Les compétences individuelles font l’objet d’une gestion plus fine et deux axes d’effort pour la condition du personnel sont menés : le logement et le volet indemnitaire.

4.2. Rétrospectives

De quand datent les portes-avions ? (suite et fin)

Dans le dernier BTI vous avez pu voir les photos du La Fayette (1951-1962)

Ex-USS Langley (1943) prêté par la marine américaine (11 000 tonnes, 26 avions).

La présentation du Dixmude (photo ci-dessous)… 1947-1953 Ex-HMS Biter britannique (1942) prêté par la marine américaine 13 000 tonnes, 16 avions, met fin à la série des sept anciens porte-avions français. Le huitième vogue actuellement, et le neuvième est en phase de conception !

Le Dixmude est rentré d’"Indochine" le jeudi 4 novembre 1954, en ramenant à Toulon les flottilles 3F et 11F, qui au cours des campagnes de l’Arromanches, ont effectué depuis 1951, 16627 heures de vol et 5214 appontages, et déversé 3631 tonnes de bombes. Le porte-avions dans son rôle de base mobile d’aviation, a parcouru 110674 milles.

Un des derniers pacha du Dixmude, voire le dernier, le contre-amiral Martial Jacquinot de Presle, vient de nous quitter le 11 avril 2005.

Le Dixmude a porté le nom d’un des grands dirigeables de l’entre deux guerres (ex ZEPPELIN L 72), affecté en 1920 au Centre de dirigeables de Cuers Pierrefeu, et disparu en décembre 1923 au large de la Sicile, avec cinquante personnes à bord… (cette tragédie fera l’objet d’un article dans le prochain BTI), qui lui même portait le nom d’une célèbre bataille de la "Grande Guerre", sur le fleuve Yser en Belgique (voir ci-dessous "Les diables de Ronarc’h").

Une petite précision sur le "Béarn" (BTI 2/2004), il embarquait des avions de type Loire-Nieuport, qui ont combattu l’offensive allemande en juin 1940 dans le nord de la France. Ceci fera l’objet d’un article dans un prochain BTI.

Les diables de Ronarc’h

(d’après un article de Sylvain Zimmermann paru dans cols bleus n°2718)

La Grande Guerre fut faite de batailles de tranchées, longue et meurtrière. Cependant, au début du conflit les belligérants tentèrent de se déborder mutuellement entre l’Oise et la mer du Nord.

Au milieu des armées françaises et anglaises engagées, les fusiliers marins du contre-amiral Pierre Alexis Ronarc’h allaient s’illustrer dans la région du fleuve Yser en Belgique.

Prévus pour la défense de Paris, les fusiliers marins, dont beaucoup n’ont pas 17 ans (ils recevront le nom de "Demoiselles de la marine" par les parisiens), d’autres sont de vieux réservistes ! La brigade de Ronarc’h, composée pour l’essentiel de bretons comme lui, mais aussi de toulonnais, compte 6000 hommes.

La brigade est engagée partiellement durant la première bataille de la Marne, en septembre 1914, durant laquelle les allemands, qui dévalaient vers la capitale, sont repoussés grâce à la ténacité des combattants!

Elle est ensuite transportée en train en Belgique et livrera des combats défensifs dans la région de Gand, en couvrant l’armée belge. Les fusiliers marins reçoivent alors pour mission de tenir la tête de pont que représente la voie ferrée de Dixmude, et d’empêcher le franchissement du fleuve Yser.

Les obus pleuvent sur la ville et ses moulins à vent…L’ennemi très supérieur en nombre est repoussé et les combats se poursuivent maison par maison, les morts sont nombreux. Les combats sont acharnés et les fusiliers marins doivent tenir !

La région est alors inondée pour paralyser l’avance ennemie. Les soldats de Ronarc’h ont les pieds gelés et ils sont désormais seuls à défendre Dixmude.

Le 10 novembre, alors qu’ils tenaient la ville depuis le 21 octobre, devant un ennemi doté d’une artillerie puissante et supérieur en nombre, les "Demoiselles au pompon rouge", dénommés ainsi par les allemands !, sont forcés de se retirer, des centaines de marins étant tombés au combat en une seule journée !

Les allemands emportent Dixmude, mais l’Yser ne sera pas franchi !

La brigade vient de fournir un effort remarquable, à savoir un service de tranchées de 32 jours sans cantonnement, sous un bombardement effroyable et des assauts d’infanterie réitérés. 1000 hommes ont perdu la vie, et plus de 3000 ont été blessés, prisonniers ou disparus !

L’héroïsme et la ténacité du contre-amiral Ronarc’h et de ses hommes sont reconnus et la presse salue leur courage : ils sont devenus les héros de Dixmude !

Après quelques jours, ils doivent retourner au front, pourtant l’affreuse hécatombe de la bataille de Dixmude n’a en rien entamé leur moral ! La brigade Ronarc’h s’engage dans une nouvelle bataille à 10 km d’Ypres (toujours à proximité de l’Yser), et ils résistent du 17 au 29 décembre, malgré un état sanitaire très mauvais. A la relève, la brigade ne compte plus que 2400 hommes…

En février 1915, les diables de Ronarc’h continueront le combat en Belgique, en tenant toujours le front, sans repos réel, et en dépit d’un nombre de marins tués progressant sans relâche, tout ceci jusqu’en automne.

La brigade est alors dissoute afin de réarmer certains bâtiments de patrouille, et les marins reçoivent à Paris un accueil délirant. Sur 340 officiers et 13500 officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins, ayant servi depuis 1914, la moitié des hommes ne répond pas.

Le sacrifice de la brigade Ronarc’h a été décisif, car il a permis aux alliés de remporter la course à la mer.

Un monument a été érigé en 1934, à Melle (près de Gand) à la mémoire de la brigade Ronarc’h.

Une cérémonie avec de nombreuses personnalités et associations d’anciens combattants et réservistes, belges et françaises, y a eu lieu les 23 et 24 octobre 2004. Un détachement de l’Ecole des fusiliers de Lorient et le drapeau du 1er régiment de fusiliers marins y ont participé.

Le livre à ce sujet : "Des Demoiselles au feu, L’épopée des fusiliers marins" de Roger Laouenan, aux éditions Coop Breizh, Kerangwenn – 29540 Spezet.

4.3. Commémorations

Il y a 65 ans : Mers El Kébir

(d’après un article de Malcolm G. Saunders paru dans Historia Magazine n°11 et du témoignage d’Yves Henry paru dans la revue l’Echo de l’Oranie n°287)

Dans le dernier BTI, était relaté l’échouement d’un des illustres prédécesseurs de la Jeanne d’Arc : l’Edgar Quinet, qui s’est empalé sur des rochers en 1930 dans les parages des îles Habibas, non loin de Mers El Kébir.

Mers El Kébir, port situé près d’Oran, fut une base navale française créée en 1930, qui sera fermée en 1968.

Après la capitulation de la France le 17 juin 1940, la flotte française puissante et moderne, était devenue un enjeu entre les anglais et les allemands, pour conserver la maîtrise des mers et par conséquent la main mise sur les communications et le ravitaillement maritimes.

Le Président Lebrun fit alors appel au maréchal Pétain pour former un gouvernement, dans lequel l’amiral Darlan, commandant en chef de la flotte, devint ministre.

Deux cuirassés de combat modernes (Dunkerque et Strasbourg qui avaient déjà fait échec à une attaque de la flotte italienne le 13 juin), six destroyers, deux vieux cuirassés et un porte-avions (porte-hydravions en fait : le Commandant Teste) se retrouvaient à Mers El Kébir.

En outre étaient également mouillés en rade, 6 contre-torpilleurs ultra modernes et 5 sous-marins, avec d’autres torpilleurs et avisos complétant cette armada.

Le gouvernement français aurait obtenu des allemands l’autorisation de les désarmer. Cette disposition ne fut pas connue ou ignorée des anglais.

L’amiral Darlan avait donné comme consignes, de ne jamais abandonner à l’ennemi un navire intact.

A Mers-el-Kébir, l’amiral anglais Somerville fut désigné pour offrir à l’amiral Gensoul les solutions suivantes pour joindre à la flotte britannique les bâtiments français regroupés :

sinon il serait fait usage de la force, ferme intention du gouvernement anglais !

Cet ultimatum anglais, envoyé le 3 juillet 1940, eu pour effet de préparer les navires français au combat. Entre temps les avions de l’Ark Royal minèrent l’entrée du port. Les autres éléments de la flotte française en Méditerranée avaient reçu l’ordre d’appareiller.

A 16H50, Somerville fit ouvrir le feu sur les bâtiments français en manœuvre, à 13 000 mètres de distance. Le premier atteint par les canons de 380 mm, fut le cuirassé Bretagne, qui sombra, 977 marins périrent en tout...

D’autres navires furent touchés, dont le Dunkerque, le Provence et le contre-torpilleur Mogador, qui perdirent de nombreux hommes, tués ou blessés, pendant que le croiseur Strasbourg réussissait à prendre la mer , avec cinq contre-torpilleurs, en faisant feux de tout bois ! (et regagner Toulon ensuite…).

Treize minutes après le début de l’engagement, les tirs cessèrent.

Le 6 juillet, une nouvelle attaque, cette fois-ci aérienne, visant le cuirassé Dunkerque déjà touché le 3 juillet, fut effectuée par les Swordfish (biplans entoilés sans cockpit) du porte-avions britannique, l’Ark Royal, en trois vagues successives.

Sur une douzaine de torpilles larguées, une seule a atteint son but, et encore sans exploser…mais en atteignant des petits bâtiments placés en protection, dont le chalutier armé Terre Neuve. Trois Swordfish furent abattus par la DCA du Fort Santon et des falaises de Gambetta.

Le bilan des marins morts ou blessés s’est de nouveau alourdi, surtout après l’explosion du Terre Neuve, à bâbord du Provence et trois nouvelles unités reposaient au fond du port.

Cet épisode tragique a eu des victimes, mais aussi des témoins ! Des photos ont été prises par un de ces témoins, il s’agit de Monsieur Paul Lecourtois, quartier-maître au moment du drame sur un des bateaux français pris à partie, et beau père du CV® Alain Imbert, récemment promu et adjoint MEPER du CIRAM Marseille !

Cet épisode tragique a eu des victimes, mais aussi des témoins ! Des photos ont été prises par un de ces témoins, il s’agit de Monsieur Paul Lecourtois, quartier-maître au moment du drame sur un des bateaux français pris à partie, et beau père du CV® Alain Imbert, récemment promu et adjoint MEPER du CIRAM Marseille !

Vue générale, prise à l’époque, probablement d’un navire français s’évadant du port de Mers El Kébir sous le déluge des obus anglais.

Les deux photos incluses dans le présent BTI sont donc des photos d’époque de cette tragédie navale, qui appartenaient à Monsieur Lecourtois. Elles ont été spécialement sorties, de son album personnel, détenu maintenant précieusement par sa fille.

Le cuirassé anglais Resolution, ayant tiré sur les navires français à Mers El Kébir, fut coulé par une torpille du sous-marin français Bévéziers, lors de l’attaque du Richelieu à Dakar, mais ceci est une autre histoire, qui fera l’objet d’un article dans un prochain BTI !

Les lecteurs intéressés pourront également se rapprocher du livre de Colette Sérusier-Guyet cité dans les notes de lecture du BTI 2/2004 paru en juillet 2004, qui est rédigé à partir des propres notes du capitaine de vaisseau Géli, officier de manœuvre du Strasbourg et du témoignage d’Auguste Guyet, quartier-maître cuisinier à l’époque et père de l’écrivain.

Une stèle, érigée à Saint Jean Cap Ferrat, a été inaugurée le 4 juillet 2003 à la mémoire des marins victimes de cette tragédie.

L’ingénieur mécanicien Xavier Grall (ancien " Gadzart " Angers 1924) a été tué au milieu de ses hommes le 3 juillet 1940, à bord du cuirassé Bretagne, mouillé en rade de Mers El Kébir, à côté du Strasbourg.

(d’après un article du capitaine de vaisseau Bernard Jacquet (Cluny 1977) paru dans cols bleus n°2717).

A l’heure actuelle, la marine ne compte plus que 14 élèves ou anciens élèves de l’école nationale supérieure d’arts et métiers. Entrés entre 1976 et 1999, ces "Gadzarts", civils et militaires, homme et une seule femme, encore en activité, perpétuent une présence de presque deux siècles.

En effet, Adolphe Thiers, natif de Marseille et député d’Aix-en-Provence a créé en 1843 l’école d’arts et métiers à Aix-en-Provence, en raison de sa proximité avec le port marchand de Marseille et le port militaire de Toulon.

Le corps des officiers mécaniciens a été créé en 1860.

En 1932, près de 95% des officiers mécaniciens furent recrutés à la sortie des écoles d’arts et métiers.

4.4. Nouvelles des unités

Sur le Charles de Gaulle

Le groupe aéronaval, constitué autour du porte-avions Charles de Gaulle, a appareillé le 4 mai dernier du port de Toulon pour une mission de deux mois en Atlantique et en Manche.

Les bâtiments français doivent participer au large des côtes américaines, à une série de manœuvres avec l’US Navy. D’autre entraînements doivent être entrepris avec la marine canadienne, qui pour l’occasion sortira le gros de sa flotte, soit une douzaine de navires.

Des escales sont prévues, à Norfolk en Virginie du 27 mai au 1er juin pour le porte-avions et le SNA d’escorte, et à New York pour les autres bâtiments, du 27 mai au 2 juin.

L’ensemble se rendra ensuite au Canada, pour une escale à Halifax au Nouveau Brunswick, du 8 au 13 juin.

Une frégate britannique de type 42, le HMS Nottingham, participe à la défense anti-aérienne du groupe aéronaval, comme lors de la mission Agapanthe.

Sortie à la mer du Mistral

(source EMM 29 mars 2005)

Mis sur cale en juillet 2003, et à flot depuis le 6 octobre 2004, le bâtiment de projection et de commandement MISTRAL a effectué sa première sortie à la mer du 21 au 26 mars 2005.

Cette première période d’essais, conduite par DCN, a permis de tester les capacités de propulsion et de manoeuvrabilité du bâtiment, et de valider les choix de conception pour ce navire innovant. Ainsi, le bâtiment a atteint la vitesse de 18,8 nœuds à pleine charge.

Grâce à la propulsion par PODs, le BPC possède une capacité de manoeuvrabilité remarquable (rayon de giration très faible, virement avec une gîte presque nulle).

Les automatismes de conduite permettent une gestion des avaries quasiment sans intervention d’opérateurs. Par exemple, la gestion du black-out électrique total, entièrement automatisée, permet de retrouver une situation saine en moins de trois minutes, propulsion comprise.

Le premier appontage en eau libre a été réalisé, de même que le premier ballastage et les mises en route des installations de communication et du système de direction des opérations.

Après une période d’entraînement à quai et d’une journée à la mer, l’équipage de la marine nationale, commandé depuis le 4 mars par le premier commandant du bâtiment (CV Frédéric Jubelin), a pris en main la conduite du navire, et s’est rapidement familiarisé avec les installations de passerelle et de propulsion.

Les prochaines sorties à la mer permettront de valider les transmissions et les opérations, pour une admission au service actif fin 2005. Son sister-ship ; le Tonnerre le sera en 2006.

Ces nouveaux bâtiments de 22 000 tonnes, longs de 200 mètres et large de 32, figureront parmi les plus grands navires de la marine.

4.5. La sous-marinade

Rétrospective nucléaire ! Le Nautilus premier sous-marin nucléaire

Le 17 janvier 1955, le sous-marin Nautilus, propulsé par "l’énergie atomique", venait d’accomplir un voyage de 148 heures consécutives, au cours duquel il a parcouru 1000 milles et effectué 50 plongées, alors qu’il ne devait réaliser ses essais qu’en surface !

Une ère nouvelle pour la marine débutait, et les séjours à la mer pour les marins se voyaient prolongés...

Le missile M51

(source en partie revue Armées d’Aujourd’hui n°293)

Le missile M51 équipera les SNLE à partir de 2010 et à ce titre, une commande de 3 milliards d’euros a été notifiée par la DGA à EADS Space Transportation, pour sa production.

Des essais de lancement sous-marins ont été réussis et un essai majeur du développement des propulseurs a été réalisé, mi novembre 2004, dans les centres d’essais de la DGA.

Le M51 présente de nombreuses améliorations par rapport au missile en service, le M45.

Avec une portée de plus de 6000 km, après un vol à 1000 km d’altitude, ce missile de 50 tonnes dispose d’une capacité d’emport accrue et d’une précision améliorée.

Des têtes nouvelles seront mises en service à partir de 2015.

La phase de développement de ce nouveau missile a mobilisé près d’un milliers d’ingénieurs et de techniciens d’EADS (seule société industrielle en Europe pouvant concevoir, développer et mettre en œuvre des missiles balistiques) depuis quatre ans.

EADS est le spécialiste européen du transport spatial et des infrastructures orbitales. Elle conçoit, développe et produit les lanceurs de la famille Ariane, le laboratoire Colombus et le cargo spatial ATV pour la station spatiale internationale, des véhicules de rentrée atmosphérique, des systèmes de missiles pour la force de dissuasion française, des systèmes propulsifs et des équipements spatiaux.

Le chantier dit " M51 " mobilise également bon nombre de personnes des travaux publics en Bretagne : 22 000 m3 de béton, 72 000 m3 de roches dégagées pour le terrassement et 5 300 tonnes d’armatures en acier (les ¾ de la tour Eiffel !).

Ce chantier, situé à quelques kilomètres de la base opérationnelle de l’île Longue, est destiné à accueillir la partie "propulsion" du futur missile stratégique.

Les entreprises bretonnes sont majoritaires pour la construction de cet important ouvrage d’art, à plus de 52 millions d’euros.

Ce chantier inclut à la fois des constructions neuves et le réaménagement d’anciens bâtiments, s’étend sur 7500m2. Certaines alvéoles s’élèvent à 28 mètres de haut…pour loger un missile de 12 m de haut pour 50 tonnes.

La nature du béton armé est très spécifique :485 kilogrammes d’acier par m3, au lieu de 100 en temps normal. Un filet en acier a été ajouté dans les toitures et une couronne de métal ceinture les bâtiments pour assurer leur tenue en cas d’incident pyrotechnique ou sismique, et deux portes de 25 tonnes fermeront le bâtiment de stockage.

La conception et la conduite du chantier prennent en compte les risques liés à une explosion, mais aussi à d’autres types d’accident (foudre, séisme, glissement de terrain…).

L’incidence sur l’environnement comme la pollution des eaux et les déchets, jusqu’au bruit et l’intégration dans le paysage, a été intégrée.

Désarmement de l’Indomptable

Le mardi 05 avril, en début de matinée, l’Indomptable est arrivé dans le port militaire de Cherbourg afin d’y être désarmé et de procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif de sa chaufferie nucléaire.

Ce sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE), de type Le Redoutable, est entré au service actif en décembre 1976 et a effectué 80 patrouilles. Son retrait du service fait suite à l'entrée dans le cycle opérationnel du SNLE de nouvelle génération (NG) Le Vigilant.

Le premier SNLE Le Redoutable, de la série du même nom, quant à lui, est ouvert au public dans son bassin à sec de la cité de la mer à Cherbourg (dans l’ancienne gare des transatlantiques) et fait office de " musée " depuis quelques temps déjà, pour le bonheur des visiteurs, heureux de pouvoir "toucher des doigts…", un des anciens fleurons de la marine française.

4.6. L’Aviation navale

Qu’est devenue la base d’aéronautique navale de Cuers-Pierrefeu ?

Quelques dates importantes, concernant cette BAN située à 20 km environ dans l’est de Toulon et au nord est de la BAN Hyères :

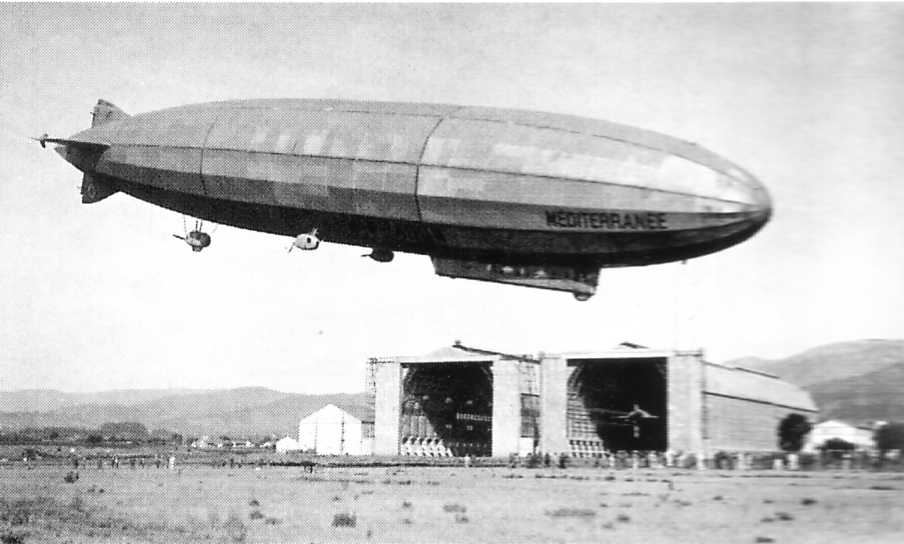

L’état-major conçut vers 1916 le projet de faire construire les grands dirigeables rigides qui lui manquaient et en fit établir les plans. Le site de Cuers (ainsi que Luçon et Bizerte) fut choisi pour y implanter la base des dirigeables rigides français en y construisant les très grands hangars qui leur seraient nécessaires et qui n'existaient encore nulle part, en France.

Les terrains indispensables furent acquis ou loués en 1917, et le plan de masse du centre défini à la fin de cette même année. Sur demande du conseil municipal de Pierrefeu, le ministre décida le 17 juin 1917, que le nouveau centre prendrait le nom de CENTRE DE DIRIGEABLES DE CUERS-PIERREFEU; il est en effet situé sur le territoire des deux communes.

L'aérodrome devait être affecté officiellement à la Marine par un décret du 11 décembre 1919. Les travaux commencèrent en février 1918, dirigés par l'ingénieur en chef Federmeyer.

Le premier hangar ne fut achevé qu’en octobre 1921. Un autre marché avait été passé en 1918 pour le second hangar, qui fut construit à partir de ceux de Toul, Épinal et Verdun et fut achevé en 1922. Les origines de ces bâtiments expliquent leur construction hétérogène.

Deux grands hangars sont prévus. Ils comprennent une surélévation en ciment armé (piliers réunis par un système de pannes) haute de 7,50 m et supportant des fermes métalliques qui sont déposées et classées sur un terrain loué près de la gare de Cuers.

Les dimensions principales des hangars sont: Longueur : 246,50 m Hauteur : 45 m (libre sous entrée)

Hangar I (Hangar du Dixmude)

Hangar II (Hangar de la Méditerranée)

Après l’armistice de 1918, les centres de Luçon et de Bizerte furent abandonnés, seul le centre de Cuers-Pierrefeu fut terminé.

Le château d’eau et les bâtiments situés à droite de la photo subsistent encore, les anciens reconnaîtront et situeront !

1919 L’aérodrome de Cuers-Pierrefeu est affecté officiellement à la Marine par un décret du 11 décembre.

1920 Le 11 août, le ZEPPELIN L 72 (futur DIXMUDE dont on a parlé dans la rubrique "anciens PA") se pose à 6 heures à Cuers-Pierrefeu.

1922 Le 28 juillet, le ZEPPELIN LZ 121- NORSTERN rebaptisé MEDITERRANEE, arrive à Cuers.

1923 Février : création d’une escadrille d’avions de bombardement, dotée de 12 LEO 7, escadrille appelée B 302

21 décembre 1923: perte du DIXMUDE (deux morts – quarante huit disparus).

1924 Création de l’escadrille 6B2, équipée de 6 FARMAN GOLIATH marine.

1925 31 mai, escale des dirigeables italiens ESPERIA (ex-ZEPPELIN LZ 120) et N 1 (semi-rigide).

1926 Arrivée de l’escadrille 5B1 dotée de 6 GOLIATH.

Le centre devient centre principal de dirigeables de Cuers-Pierrefeu en 1927, puis base d’aéronautique maritime de Cuers- Pierrefeu.

Escale technique du dirigeable allemand GRAF ZEPPELIN, du 17 au 23 mai 1929.

Les années 1930 à 1940 sont marquées par une activité aérienne très réduite. Quelques ballons captifs sont utilisés pour les besoins de la DCA ou le dragage de mines.

Le 6 avril 1937, la base devient base d’aéronautique navale de Cuers-Pierrefeu.

A la fin de l’année 1938 étaient basés la 3S2, escadrille d’autogires, une section d’avions d’entraînement et un groupe de chasse de l’Armée de l’air, jusqu’au début de 1940 : AC3. escadrille de chasse

1939 3S2 : escadrille de surveillance de la IIIe région maritime, Aéronefs : DEWOITINE 510 - BLOCH 151 - BLOCH 152/ Autogires AVRO 30 et OLIVIER 301.

Le 5 juin 1940, l’escadrille de bombardement AB 3 est affectée à Cuers, dotée de Léo 45, puis de Chance Vought 156 F.

15 juin 1939: attaque du terrain par des avions italiens, six Vought sont détruits. L’adjudant-chef Hourcade et le SM Le Bihan sont tués. Quatre appareils italiens sont abattus.

1941 L’EGAN (entrepôt général de l’aéronautique navale) s’installe dans le hangar n°1.

En novembre 1942, occupation de la base par les italiens et les allemands. Le personnel se réfugie à la Roumiguière, route de Brignoles à Cuers, pour y constituer le Dépôt Aéro

La base est utilisée en 1943 par les formations de l’aéronautique navale en transit entre l’Afrique du nord et la métropole.

La 8FE est basée à Cuers avec trois CATALINA ; elle est chargée de la surveillance du midi.

En août : l’escadrille 4S (WALRUS) arrive à Cuers en provenance de Corse, et en septembre, la première flottille de chasse de l’aéronautique navale se regroupe à Cuers, où elle devait être réarmée en FOCKE WULF 190. Il n’en arriva que deux, rapidement hors d’usage. Elle sera envoyée à Hyères pour y attendre les SEAFIRE britanniques. Le hangar n°2 est cédé à la DCAN, pour y implanter l’atelier d’aviation de Cuers (AAC).

Le 17 août 1944, libération de Cuers. L’EGAN devient le SAMAN (service d’approvisionnement de l’aéronautique navale).

Un magasin s’implante à Cuers-Pierrefeu (MSAN).

Le BLIM SQUADRON 14 arrive à Cuers le 17 septembre, avec des ballons dirigeables GOODYEAR type K.

Après avoir opéré sur le lac de Constance, avec des LATE 298, l’escadrille 3S, s’installe à Cuers afin d’assurer les servitudes de l’escadre et des liaisons, avec des MORANE 500, des SIEBEL (NC 701 et NC 702) et des SPITFIRE modifiés en remorqueurs de manche.

1945 Création de l’atelier de réparation des moteurs (ARMOT) et de l’atelier de réparation des parachutes et engins de sauvetage et de survie (ARPES).

Le 1er avril 1951, arrive d’Agadir l’escadrille 22S, avec trois CATALINA et des JUNKERS 52 pour assurer les servitudes.

1954 Création du SEA. Le MSAN devient EPAN (entrepôt principal de l’aéronautique navale).

1955 Détachement à Cuers d’une section de l’escadrille 10S (BAN St Raphaël) équipée d’avions lourds LANCASTER.

1957 Création de l’atelier de réparation des matériels aéronautiques de servitude (ARMAS, ex-atelier régional automobile).

1959 Atterrissage des premiers avions à réaction AQUILON de la flottille 16F.

1963 Octobre, stationne à Cuers la flottille 14F, équipée de CORSAIR F4U-7, dans le hangar situé au nord de la piste.

1965 L’ARMOT réalise les premières réparations de turbomachines.